【2026年最新版】子供に正しい知識を!ジュニアプロテインと普通のプロテインの違いを紹介

成長期の子どもにとってのたんぱく質は、筋肉や骨をはじめとした、体のあらゆる組織をつくる重要な栄養素。しかし、意識をしないと普段の食事だけで必要量を満たすのは難しく、栄養バランスの偏りが気になる保護者も多いかもしれません。

そんなときに注目されるのが「ジュニアプロテイン」です。最近では、ただスポーツをする小学生や中高生だけでなく、偏食が気になるお子さんにも利用されはじめています。

この記事では、ジュニアプロテインと一般的なプロテインの違いや、選び方・おすすめ製品について詳しく紹介します。

ジュニアプロテインとは?対象となる年齢層と目的

ジュニアプロテインとは、成長期の子ども専用に開発された栄養補助食品です。一般的なプロテインが筋力アップを目的として作られているのに対し、ジュニアプロテインは、成長のための栄養補給を目的にしています。

ジュニアプロテインの対象となるのはおおよそ6〜15歳前後の子ども。特に小学生高学年から中学生にかけては、身長や骨格が急速に発達する時期であり、たんぱく質・カルシウム・ビタミン・亜鉛といった栄養素のバランスが重要になってきます。

保護者の中には、大人でも飲む普通のプロテインでも大丈夫と考える方もいるかもしれませんが、成人用プロテインは高たんぱく・低糖質を重視している商品が多いです。

それが成長期の子どもには負担が大きい場合があり、特に過剰なたんぱく質摂取は腎臓や肝臓に負担をかけるおそれもあるため、ジュニア専用のジュニアプロテインを選ぶことが推奨されています。

参考記事:栄養に関する医療ケア

参考記事:成長曲線を描いてみよう

ジュニアプロテインの成分と栄養素の比較

ジュニアプロテインは、筋肉をつけるためのプロテインというよりも、体をつくるための総合栄養飲料に近いです。

ここでは、さらに詳しく成長期に特に重要な2つの観点から比較してみましょう。

成長サポート

ジュニアプロテインの多くは、骨や身長の成長を助ける栄養素をバランスよく配合しています。

代表的なのが以下の成分です。

- カルシウム→骨や歯を作るために欠かせない栄養素で、成長期には不足しがち。

- ビタミンD→カルシウムと合わせて摂りたい成分。

- 亜鉛→毎日を元気に過ごしたいお子さまにおすすめ。

- アルギニン→成長ホルモンにも含まれるアミノ酸の一種。

上記の栄養素をバランスよく補うことで、食事だけでは不足しがちな成長を手助けしてくれます。

また、成長ホルモンは夜の深い眠りの時間帯に最も多く分泌されるといわれており、プロテインの摂取とあわせて規則正しい生活習慣や十分な睡眠も大切です。

もちろんジュニアプロテインだけで身長が伸びるわけではなく、栄養+休養+運動の3要素がそろって初めて効果が発揮されます。

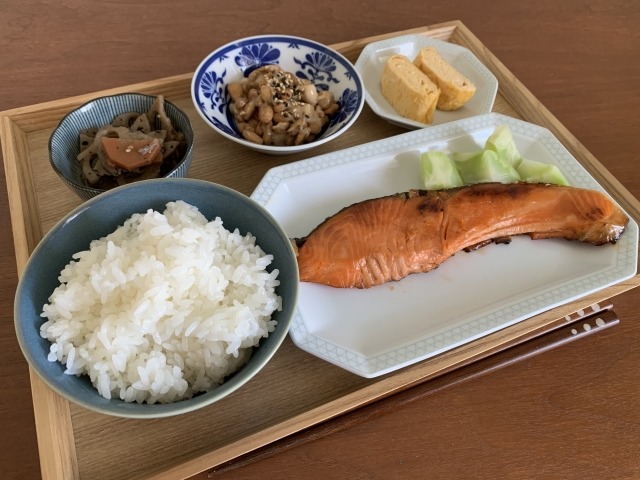

ジュニアプロテインだけに頼るのではなく、普段の食事や運動も取り入れることで、お互いの相乗効果で成長が期待できるでしょう。

筋力アップ

一方で、スポーツをしている子どもにとっては筋肉の修復と回復も大切です。

ジュニアプロテインには、ホエイ・カゼイン・大豆などのたんぱく質源がバランスよく含まれており、スポーツ後に不足しがちな栄養を手軽に補えます。

特に成長期はトレーニング量が増え、代謝も活発になることで、体内のたんぱく質が不足しやすい時期です。

運動後30分以内は栄養を吸収しやすいタイミングと言われており、この時間にたんぱく質を補うことで、成長のための栄養源として役立ちます。

ただし、大人用プロテインのように高たんぱく・低糖質設計ではないため、筋肉増強よりも健康的な成長を優先した設計となっています。

過剰摂取を避け、1日1〜2回の適量を守ることを意識しましょう。

参考記事:こども・若者への食育の推進についてのアンケート調査結果

ジュニアプロテインの選び方

では、数多くのジュニアプロテインの中からどのように選べばよいのでしょうか。ここでは、失敗しないための3つのポイントを紹介します。

子どもの年齢や成長段階に合った成分を選ぶ

最初に確認するべきなのは、対象年齢と1食あたりの栄養バランスです。

小学校低学年では成長ホルモンの分泌が活発になり始めるため、カルシウムやビタミンDが多く含まれるものが効果的。

中学生以上になると筋肉や代謝の発達が進むため、たんぱく質量がやや多めのタイプを選ぶのがおすすめ。

ジュニアプロテインは、甘さや風味が飲みやすく設計されており、継続できる味かどうかも相談しながら決めましょう。

安全性・国内製造かどうかを確認する

次に外せないのが安全性です。成長期の体はまだ発達途中のため、余計な添加物や過剰な人工甘味料はできるだけ避けたいところ。ステビアなど植物由来の甘味料を採用していると安心です。

また国内製造や第三者機関による品質検査を実施しているメーカーであれば、より安心して続けられます。

特に、厚生労働省の基準をクリアした「国内認定工場製造」などの表記がある製品は信頼性が高いといえます。

プロテイン以外の栄養バランスもチェックする

ジュニアプロテインを選ぶ際には、たんぱく質以外に含まれる栄養素、ビタミンやミネラルのバランスも確認しましょう。

カルシウム・鉄・亜鉛・ビタミンB群・ビタミンDといった栄養素が適切に配合されていると、体づくりだけでなく、毎日のコンディション維持にも役立ちます。

特に鉄分やビタミンB群は、勉強や運動が多いお子さまにとって不足しがちな成分といわれており、成長期の食生活で意識して摂りたい栄養素です。

バイノビージュニアプロテインと他のプロテインの栄養素の違い

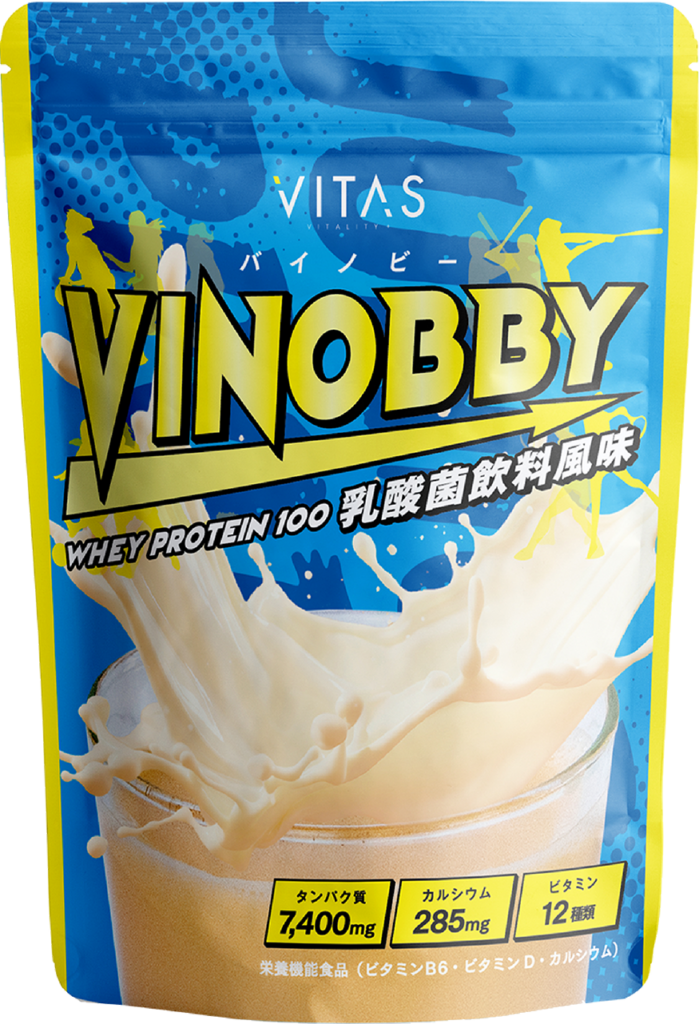

数あるジュニアプロテインの中でも人気が高いのが、VINOBBY(バイノビー)ジュニアプロテインです。

この製品は成長期のからだづくりを科学的にサポートするために、味・溶けやすさ・成分のすべてにこだわって開発されています。

【商品特徴と成分バランス】

- 成長期に欠かせないたんぱく質7,400mgを配合

- カルシウム285mg、亜鉛3.2mg、アルギニン100mgなど、成長を支える栄養素を独自配合

- 12種類のビタミンをバランスよく含有

- 1杯(15g)で、まいわし約12尾分のカルシウム、卵12個分のビタミンB、しいたけ25個分のビタミンDを摂取できるほどの栄養価

- GABA30mg配合で、リラックスしたいシーンにも取り入れやすい

乳酸菌飲料風味で子どもにも飲みやすく、国内の認定工場で製造・品質管理。

ジュニアプロテインでありながら、安全性・栄養価・飲みやすさの三拍子がそろっている点が、他の製品との大きな違いです。

ジュニアプロテインを飲んでみての経験:味と飲みやすさ

ジュニアプロテインを継続して飲むためには、何よりも味や飲みやすさが重要です。どれだけ栄養バランスよかったとしても、子どもが嫌がって飲まなくなってしまっては意味がありません。

最近のジュニアプロテインは、子どもが毎日無理なく続けられるようにココア味やバナナ味など、飲みやすいフレーバーが豊富に用意されています。

味の濃さや甘さはメーカーによって差があるため、試供品や少量サイズから試してみるのもおすすめ。

お子さんの好みに合うジュニアプロテインの味を見つけられれば、朝食やおやつの時間などにも自然と取り入れやすくなり、栄養補給の習慣化につながります。

まとめ

ジュニアプロテインは、成長期の子どもの体の基礎をつくる栄養補助食品です。

普通のプロテインとは異なり、成長・健康・安心の3つの観点を重視した設計になっています。

選ぶ際は、年齢や成長に合った成分や安全性、栄養のバランスを確認して選ぶことが大切です。

中でも、VINOBBY(バイノビー)ジュニアプロテインは、国内製造で安心できる品質に加え、成長に必要な栄養をバランス良く摂取できる優れた製品です。

食事だけでは栄養が足りているか不安、スポーツを頑張る子どもをサポートしたいという方は、ぜひ一度取り入れてみてはいかがでしょうか。

ジュニアプロテイン 成長サポート飲料

recommend post

-

補食orお菓子?子供の成長をサポートする「おやつ」の賢い選び方

子供にとって「おやつ」の時間は、一日の中でも特に楽しみなひとときです。しかし保護者にとっては、「どんなものを、どのくらいあげれば良いの?」と悩みの種になることも。実は、子供のおやつは単なる楽しみだけでなく、3度の食事だけでは補いきれない栄養とエネルギーを補給する「補食」という大切な役割を持っています。今回は、子供の成長を力強くサポートする、賢いおやつの選び方と与え方をご紹介します。 1.子供にとっての「おやつ」の役割とは? 子供は大人と比べて胃が小さく、一度にたくさんの量を食べることができません。そのため、3度の食事だけでは、一日に必要なエネルギーや栄養素をすべて摂取するのが難しいのです。 そこで重要になるのが「おやつ」です。おやつは、次の食事までのエネルギーを補給し、食事で不足しがちな栄養素を補うための「4番目の食事」と捉えましょう。 2.「補食」としてのおやつの選び方 子供の成長をサポートするおやつは、どのようなものでしょうか。食事で不足しがちな栄養素を補えるものを選ぶのがポイントです。 エネルギー補給に:おにぎり、ふかし芋、パンなど 体を動かすためのエネルギー源となる炭水化物を補給できます。小さめのおにぎりや、シンプルな蒸しパンなどがおすすめです。 骨や歯を丈夫にする:ヨーグルト、チーズ、小魚など 成長に欠かせないカルシウムを手軽に摂ることができます。無糖のヨーグルトに果物を加える、おやつ用の小魚などが良いでしょう。 ビタミン・食物繊維の補給に:果物、野菜スティックなど 旬の果物は、自然な甘みで満足感も高く、ビタミン補給に最適です。きゅうりや人参のスティックに味噌マヨネーズを少しつけるのも良いでしょう。 3.おやつの時間と量のルール おやつを与える上で大切なのが、時間と量を決めることです。これが曖昧だと、だらだら食べ続けてしまったり、夕食が食べられなくなったりする原因になります。 時間: 1日1~2回、時間を決めて与えましょう。目安は、食事の2時間前まで。例えば、午前10時と午後3時などが一般的です。 量: 1日に必要なエネルギーの10~15%程度が目安です。年齢によって異なりますが、お菓子なら小袋1つ、おにぎりなら小さいもの1個など、次の食事に影響しない量にしましょう。 場所: テレビを見ながら、遊びながらといった「ながら食べ」は避け、テーブルについて座って食べる習慣をつけましょう。 4.市販のお菓子との付き合い方 市販のスナック菓子やチョコレートなどを完全に排除する必要はありません。友達とのおやつ交換やイベントなど、子供の社会性を育む上でも大切な役割があります。 与える際は、「今日は特別ね」と伝えたり、「1袋だけだよ」と約束したりして、ルールを決めて与えることが大切です。糖分や脂肪分が多いものは、量や頻度をコントロールすることを心がけましょう。 【まとめ】 おやつは、子供の心と体の栄養になる大切な時間です。「お菓子」ではなく「補食」という視点を持つことで、選び方や与え方が変わってきます。手作りにこだわらず、市販のヨーグルトや果物なども上手に活用しながら、親子で楽しいおやつタイムを過ごしてください。

-

「食べない!」にサヨナラ。子供の偏食を克服する5つのアプローチ

「せっかく作ったのに、全然食べてくれない…」「野菜を見ると首を振る…」子供の偏食は、多くの保護者が頭を悩ませる問題です。しかし、実は2~5歳ごろの偏食は、自己主張の芽生えや味覚が敏感であることなどが原因で、多くの子供が経験する発達過程の一つでもあります。焦りやイライラは禁物です。今回は、子供の「食べたい」気持ちを引き出すための、5つの具体的なアプローチをご紹介します。 アプローチ1:無理強いしない、叱らない 食卓で最も避けたいのが、ネガティブな雰囲気です。「一口だけでも食べなさい!」と無理強いしたり、「どうして食べないの!」と叱ったりすると、子供は食事の時間そのものに苦痛を感じるようになってしまいます。 ポイント: 食べなくても「そっか、今日はいらない気分なんだね」と、一旦受け入れてあげましょう。食卓から下げて、次の食事の時間まで何も与えないようにします。お腹が空けば、次の食事でしっかり食べるようになります。大切なのは、食事=楽しい時間というイメージを壊さないことです。 アプローチ2:調理や準備に巻き込む 子供は自分が関わったものに強い興味を持つ傾向があります。買い物や料理のプロセスに参加させることで、食材への親近感が湧き、「自分が作ったもの」を食べてみたいという意欲につながります。 ポイント: 「どのトマトが美味しそうかな?」「レタスを一緒にちぎってみようか」など、簡単なことからで構いません。野菜を洗う、きのこを割く、お皿を並べるなど、子供ができる範囲のお手伝いを任せてみましょう。 アプローチ3:見た目や調理法に変化をつける 苦手な食材でも、見た目や食感が変わるとすんなり食べてくれることがあります。子供の好奇心をくすぐるような工夫を取り入れてみましょう。 ポイント: 切り方を変える: 型抜きで星やハートの形にする、スティック状にするなど。 調理法を変える: 生野菜が苦手なら、煮込んでスープにする、細かく刻んでハンバーグや餃子に混ぜ込むなど。ピーマンの苦みは、細切りより乱切りの方が感じにくいと言われています。 盛り付けを工夫する: お子様ランチのようにワンプレートに盛り付けたり、好きなキャラクターのピックを刺したりするだけでも特別感が出ます。 アプローチ4:「一緒に」「美味しいね」で楽しい雰囲気を作る 子供は周りの大人の様子をよく見ています。保護者が美味しそうに、楽しそうに食事をしている姿を見せることが、何よりの食育になります。 ポイント: 「このお魚、ふわふわで美味しいね!」「今日のニンジンは甘いね!」など、具体的な言葉で美味しさを表現しながら食べてみせましょう。子供が少しでも口にしたら、「食べられたね!すごい!」と笑顔で褒めてあげることで、自信につながります。 アプローチ5:空腹という最高のスパイスを活用する 日中の活動量が少なく、あまりお腹が空いていないために食事が進まないケースも少なくありません。生活リズムを見直し、体を動かす機会を増やすことも有効です。 ポイント: 天気の良い日は公園で思いっきり走り回る、雨の日は家の中でダンスをするなど、体を動かす習慣をつけましょう。しっかり体を動かしてお腹を空かせることが、何よりのごちそうになります。また、食事の前にジュースやお菓子を与えないことも大切です。 【まとめ】 子供の偏食は一朝一夕に解決するものではありません。大切なのは、保護者が「食べさせなければ」と気負いすぎず、長い目で見守る姿勢です。今日食べなくても、明日食べるかもしれません。様々なアプローチを試しながら、お子様のペースに合わせて、食べる楽しさを見つけるお手伝いをしていきましょう。