Product

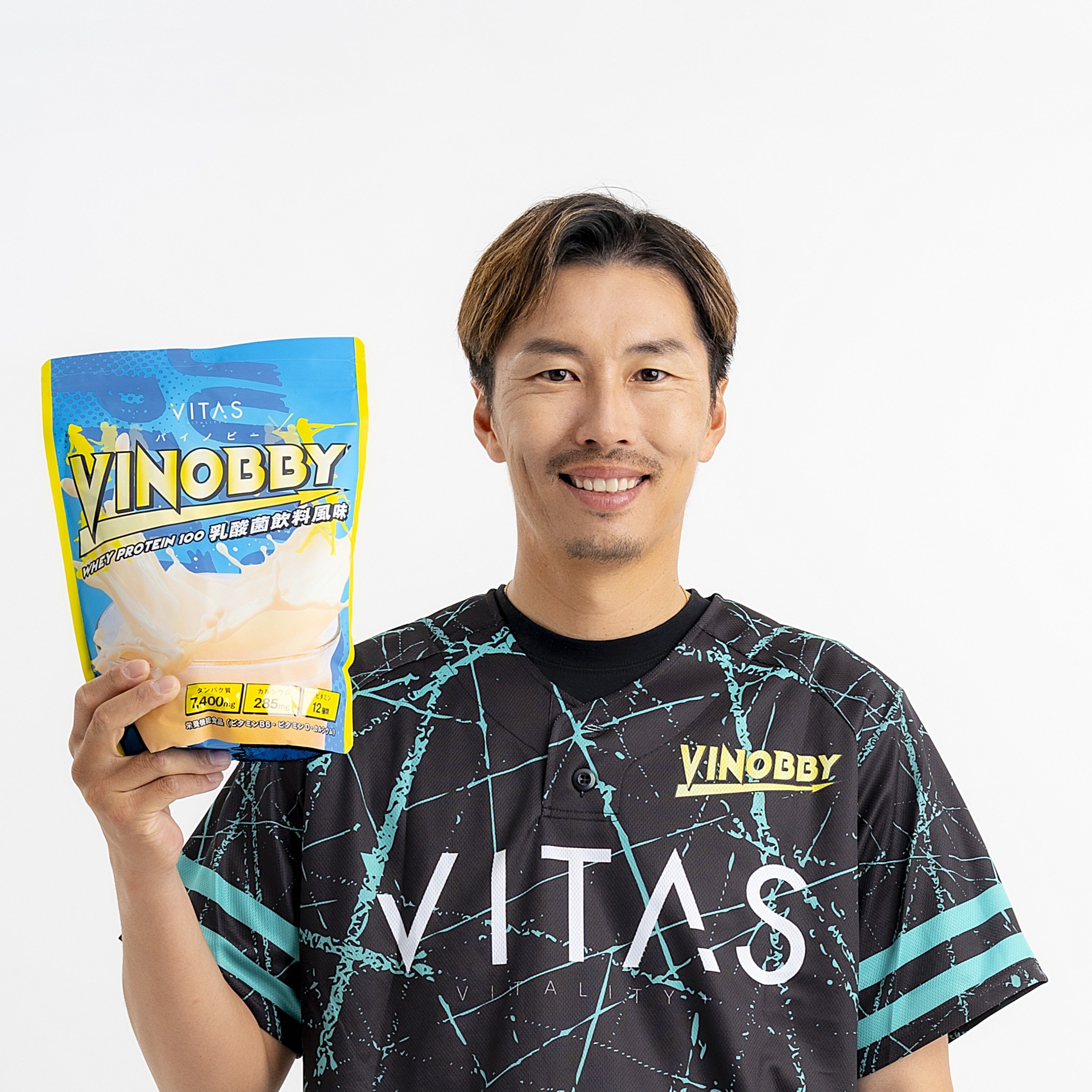

子どもたちが毎日続けられるように、

ジュニアプロテインのおいしさと飲みやすさにもこだわりました。

甘さ控えめでゴクゴク飲める味わいは、

朝の1杯にも、塾や部活後の栄養補給にも

ぴったり。

VITAS

Official Partners

大人気クリエイターから、プロ野球・プロサッカー選手まで幅広い方々が

VITASをサポートしてくれています。

VINOBBY

Jr.ATHLETES

日本全国で活躍している

ジュニアアスリートを紹介します。

VITASは、子どもたちの成長を支える

ジュニアプロテインとともに

ジュニアアスリートの挑戦を応援しています。

Library

「栄養」のこと、どのくらいご存知ですか?

自分や大切な人の健康や充実した生活を支えている縁の下の力持ち的な存在、それが栄養です。

栄養の知識を気軽に学んでみましょう!

【2026年最新版】子供に正しい知識を!ジュニアプロテインと普通のプロテインの違いを紹介

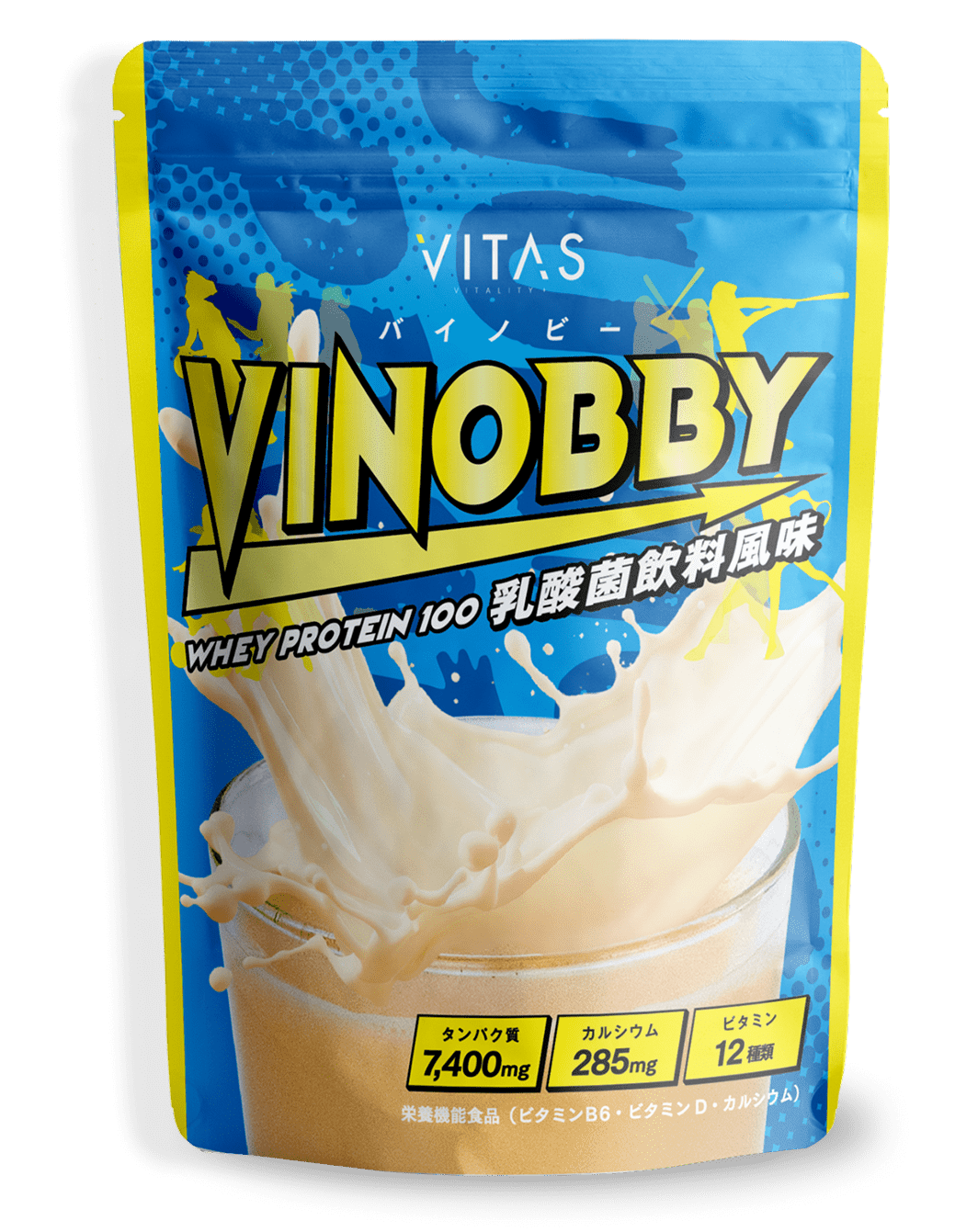

成長期の子どもにとってのたんぱく質は、筋肉や骨をはじめとした、体のあらゆる組織をつくる重要な栄養素。しかし、意識をしないと普段の食事だけで必要量を満たすのは難しく、栄養バランスの偏りが気になる保護者も多いかもしれません。 そんなときに注目されるのが「ジュニアプロテイン」です。最近では、ただスポーツをする小学生や中高生だけでなく、偏食が気になるお子さんにも利用されはじめています。 この記事では、ジュニアプロテインと一般的なプロテインの違いや、選び方・おすすめ製品について詳しく紹介します。 ジュニアプロテインとは?対象となる年齢層と目的 ジュニアプロテインとは、成長期の子ども専用に開発された栄養補助食品です。一般的なプロテインが筋力アップを目的として作られているのに対し、ジュニアプロテインは、成長のための栄養補給を目的にしています。 ジュニアプロテインの対象となるのはおおよそ6〜15歳前後の子ども。特に小学生高学年から中学生にかけては、身長や骨格が急速に発達する時期であり、たんぱく質・カルシウム・ビタミン・亜鉛といった栄養素のバランスが重要になってきます。 保護者の中には、大人でも飲む普通のプロテインでも大丈夫と考える方もいるかもしれませんが、成人用プロテインは高たんぱく・低糖質を重視している商品が多いです。 それが成長期の子どもには負担が大きい場合があり、特に過剰なたんぱく質摂取は腎臓や肝臓に負担をかけるおそれもあるため、ジュニア専用のジュニアプロテインを選ぶことが推奨されています。 参考記事:栄養に関する医療ケア参考記事:成長曲線を描いてみよう ジュニアプロテインの成分と栄養素の比較 ジュニアプロテインは、筋肉をつけるためのプロテインというよりも、体をつくるための総合栄養飲料に近いです。 ここでは、さらに詳しく成長期に特に重要な2つの観点から比較してみましょう。 成長サポート ジュニアプロテインの多くは、骨や身長の成長を助ける栄養素をバランスよく配合しています。 代表的なのが以下の成分です。 カルシウム→骨や歯を作るために欠かせない栄養素で、成長期には不足しがち。 ビタミンD→カルシウムと合わせて摂りたい成分。 亜鉛→毎日を元気に過ごしたいお子さまにおすすめ。 アルギニン→成長ホルモンにも含まれるアミノ酸の一種。 上記の栄養素をバランスよく補うことで、食事だけでは不足しがちな成長を手助けしてくれます。 また、成長ホルモンは夜の深い眠りの時間帯に最も多く分泌されるといわれており、プロテインの摂取とあわせて規則正しい生活習慣や十分な睡眠も大切です。 もちろんジュニアプロテインだけで身長が伸びるわけではなく、栄養+休養+運動の3要素がそろって初めて効果が発揮されます。 ジュニアプロテインだけに頼るのではなく、普段の食事や運動も取り入れることで、お互いの相乗効果で成長が期待できるでしょう。 筋力アップ 一方で、スポーツをしている子どもにとっては筋肉の修復と回復も大切です。 ジュニアプロテインには、ホエイ・カゼイン・大豆などのたんぱく質源がバランスよく含まれており、スポーツ後に不足しがちな栄養を手軽に補えます。 特に成長期はトレーニング量が増え、代謝も活発になることで、体内のたんぱく質が不足しやすい時期です。 運動後30分以内は栄養を吸収しやすいタイミングと言われており、この時間にたんぱく質を補うことで、成長のための栄養源として役立ちます。 ただし、大人用プロテインのように高たんぱく・低糖質設計ではないため、筋肉増強よりも健康的な成長を優先した設計となっています。 過剰摂取を避け、1日1〜2回の適量を守ることを意識しましょう。 参考記事:こども・若者への食育の推進についてのアンケート調査結果 ジュニアプロテインの選び方 では、数多くのジュニアプロテインの中からどのように選べばよいのでしょうか。ここでは、失敗しないための3つのポイントを紹介します。 子どもの年齢や成長段階に合った成分を選ぶ 最初に確認するべきなのは、対象年齢と1食あたりの栄養バランスです。 小学校低学年では成長ホルモンの分泌が活発になり始めるため、カルシウムやビタミンDが多く含まれるものが効果的。 中学生以上になると筋肉や代謝の発達が進むため、たんぱく質量がやや多めのタイプを選ぶのがおすすめ。 ジュニアプロテインは、甘さや風味が飲みやすく設計されており、継続できる味かどうかも相談しながら決めましょう。 安全性・国内製造かどうかを確認する 次に外せないのが安全性です。成長期の体はまだ発達途中のため、余計な添加物や過剰な人工甘味料はできるだけ避けたいところ。ステビアなど植物由来の甘味料を採用していると安心です。 また国内製造や第三者機関による品質検査を実施しているメーカーであれば、より安心して続けられます。 特に、厚生労働省の基準をクリアした「国内認定工場製造」などの表記がある製品は信頼性が高いといえます。 プロテイン以外の栄養バランスもチェックする ジュニアプロテインを選ぶ際には、たんぱく質以外に含まれる栄養素、ビタミンやミネラルのバランスも確認しましょう。 カルシウム・鉄・亜鉛・ビタミンB群・ビタミンDといった栄養素が適切に配合されていると、体づくりだけでなく、毎日のコンディション維持にも役立ちます。 特に鉄分やビタミンB群は、勉強や運動が多いお子さまにとって不足しがちな成分といわれており、成長期の食生活で意識して摂りたい栄養素です。 バイノビージュニアプロテインと他のプロテインの栄養素の違い 数あるジュニアプロテインの中でも人気が高いのが、VINOBBY(バイノビー)ジュニアプロテインです。 この製品は成長期のからだづくりを科学的にサポートするために、味・溶けやすさ・成分のすべてにこだわって開発されています。 【商品特徴と成分バランス】 成長期に欠かせないたんぱく質7,400mgを配合 カルシウム285mg、亜鉛3.2mg、アルギニン100mgなど、成長を支える栄養素を独自配合 12種類のビタミンをバランスよく含有 1杯(15g)で、まいわし約12尾分のカルシウム、卵12個分のビタミンB、しいたけ25個分のビタミンDを摂取できるほどの栄養価 GABA30mg配合で、リラックスしたいシーンにも取り入れやすい 乳酸菌飲料風味で子どもにも飲みやすく、国内の認定工場で製造・品質管理。 ジュニアプロテインでありながら、安全性・栄養価・飲みやすさの三拍子がそろっている点が、他の製品との大きな違いです。 この投稿をInstagramで見る VINOBBY(バイノビー)(@vinobby_official)がシェアした投稿 ジュニアプロテインを飲んでみての経験:味と飲みやすさ ジュニアプロテインを継続して飲むためには、何よりも味や飲みやすさが重要です。どれだけ栄養バランスよかったとしても、子どもが嫌がって飲まなくなってしまっては意味がありません。 最近のジュニアプロテインは、子どもが毎日無理なく続けられるようにココア味やバナナ味など、飲みやすいフレーバーが豊富に用意されています。 味の濃さや甘さはメーカーによって差があるため、試供品や少量サイズから試してみるのもおすすめ。 お子さんの好みに合うジュニアプロテインの味を見つけられれば、朝食やおやつの時間などにも自然と取り入れやすくなり、栄養補給の習慣化につながります。 まとめ ジュニアプロテインは、成長期の子どもの体の基礎をつくる栄養補助食品です。 普通のプロテインとは異なり、成長・健康・安心の3つの観点を重視した設計になっています。 選ぶ際は、年齢や成長に合った成分や安全性、栄養のバランスを確認して選ぶことが大切です。 中でも、VINOBBY(バイノビー)ジュニアプロテインは、国内製造で安心できる品質に加え、成長に必要な栄養をバランス良く摂取できる優れた製品です。 食事だけでは栄養が足りているか不安、スポーツを頑張る子どもをサポートしたいという方は、ぜひ一度取り入れてみてはいかがでしょうか。 販売元:VITAS-VINOBBY ジュニアプロテイン 成長サポート飲料

年齢別に徹底解説!幼児期から学童期までの栄養と食事のポイント

子供の成長は目覚ましく、その時々で必要とされる栄養素や食事の量も変化していきます。ミルクが中心だった乳児期を終え、大人と同じものを食べ始める幼児期、そして心身ともに大きく成長する学童期。今回は、子供の成長段階に合わせて、特に意識したい栄養素や食事のポイントを年齢別に詳しく解説します。 1.幼児期前期(1歳半~3歳ごろ):食事の楽しさを知る時期 離乳食を卒業し、大人と同じものを食べ始めるこの時期は、食習慣の基礎を作る大切な期間です。 栄養のポイント: カルシウムと鉄分: 骨や血液が活発に作られるため、牛乳・乳製品、赤身の肉、青菜などを意識して取り入れましょう。 タンパク質: 筋肉や臓器の発達に不可欠です。肉、魚、卵、大豆製品をバランス良く。 食事のポイント: 手づかみ食べを大切に: 食べ物を手で触り、感触や温度を確かめることは、食への興味関心を育みます。汚れても良い環境を整えて、存分にやらせてあげましょう。 薄味を基本に: 素材そのものの味を覚える大切な時期です。大人の食事から取り分ける際は、味付けをする前に取り出すなどの工夫を。 食べムラ・遊び食べ: この時期特有の悩みですが、食事は楽しい時間だと伝えることが何より大切です。叱るのではなく、短時間で切り上げるなどのルールを決めるのも一つの方法です。 2.幼児期後期(4歳~5歳ごろ):活動量が増え、食の世界が広がる時期 運動能力が向上し、外で遊ぶ時間も増えてくる時期。消費するエネルギーも増えるため、しっかり食べることが重要になります。 栄養のポイント: エネルギー源(炭水化物): 活動量に見合ったエネルギーを確保するため、ごはんやパンなどの主食をしっかり食べさせましょう。 ビタミン・ミネラル: 体の調子を整え、風邪に負けない体を作るために、野菜や果物を積極的に。 食事のポイント: 食事リズムの確立: 朝・昼・晩の3食とおやつ(補食)の時間を決め、生活リズムを整えましょう。 配膳や片付けのお手伝い: 「自分でやる」意欲が高まる時期。簡単なお手伝いを通じて、食への関心を高めるチャンスです。 様々な食材との出会い: 苦手な食材も、調理法や見た目を変えることで食べられることがあります。諦めずに食卓に出し続け、食材の幅を広げていきましょう。 3.学童期(6歳~12歳ごろ):脳と体が大きく成長する時期 小学校に入学し、勉強や運動など、活動の幅が大きく広がります。脳の働きをサポートし、丈夫な体を作るための栄養が求められます。 栄養のポイント: カルシウムとビタミンD: 骨が最も成長する「ゴールデンエイジ」。骨の材料となるカルシウムと、その吸収を助けるビタミンD(きのこ類、魚類、日光浴など)をセットで摂ることが重要です。 鉄分: 集中力や学習能力にも関わる栄養素。特に女子は月経が始まることを視野に入れ、意識的に摂取したい栄養素です。 DHA: 脳の神経細胞の発達をサポートします。青魚に多く含まれています。 食事のポイント: 朝食を必ず食べる習慣を: 朝食は、寝ている間に下がった体温を上げ、脳と体に一日の始まりを告げるスイッチです。集中して授業を受けるためにも、朝食は欠かせません。 「個食」を避ける: 家族とのコミュニケーションが減りがちな時期だからこそ、できるだけ家族そろって食卓を囲み、楽しい会話とともに食事をする時間を大切にしましょう。 スポーツをする子への配慮: 運動量が多い子は、エネルギーやタンパク質、汗で失われるミネラルなどを補う必要があります。練習前後のおにぎりや果物などの補食も上手に活用しましょう。 【まとめ】 子供の成長段階に応じて、食事の役割は変化します。しかし、どの時期にも共通して大切なのは、「食事が楽しい時間である」ことです。栄養バランスを考えつつも、あまり神経質になりすぎず、子供の「食べたい」気持ちを育んでいくことを目指しましょう。

季節の変わり目に負けない!子供の免疫力を高める食事のヒント

保育園や幼稚園、学校での集団生活が始まると、子供は様々なウイルスや細菌に触れる機会が増え、風邪をひきやすくなります。特に季節の変わり目は、体調を崩しがちで心配になりますよね。ウイルスに負けない強い体を作るためには、日々の食事がとても重要です。今回は、子供の「免疫力」を高め、体を内側から守るための食事のヒントをご紹介します。 1.免疫力の土台は「バランスの良い食事」 まず大前提として、特定の食材だけを食べれば免疫力が劇的に上がる、という魔法のような食品はありません。免疫細胞も体の一部であり、体全体が健康であってこそ正常に機能します。 炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルの「五大栄養素」を偏りなく摂ることが、免疫力を維持するための基本中の基本です。主食・主菜・副菜のそろったバランスの良い食事を心がけることが、強い体づくりの第一歩となります。 2.免疫システムを支える!積極的に摂りたい栄養素 バランスの良い食事を基本としながら、特に免疫機能と深く関わる栄養素を意識して取り入れることで、より効果的に体を守ることができます。 ビタミンA(β-カロテン):のどや鼻の粘膜を強化 のどや鼻の粘膜は、ウイルスの侵入を防ぐ最前線のバリアです。ビタミンAは、この粘膜を健康に保つ働きがあります。油と一緒に摂ると吸収率がアップします。 【多く含まれる食品】 にんじん、かぼちゃ、ほうれん草、ブロッコリーなどの緑黄色野菜 ビタミンC:免疫細胞の働きをサポート 白血球などの免疫細胞の働きを助け、抗酸化作用によって体を守るビタミンです。水に溶けやすく熱に弱い性質があるため、生で食べられる果物や、調理時間を短くするのがおすすめです。 【多く含まれる食品】 ピーマン、ブロッコリー、じゃがいも、キウイフルーツ、いちご タンパク質:免疫細胞そのものの材料 免疫細胞や抗体など、免疫システムの主役となる物質はタンパク質から作られています。不足すると免疫機能が低下してしまうため、毎食欠かさず摂りたい栄養素です。 【多く含まれる食品】 肉、魚、卵、大豆製品(豆腐・納豆)、乳製品 亜鉛:免疫反応を正常に保つ 亜鉛は、新しい細胞が作られる際に不可欠なミネラルで、免疫反応を適切に調整する役割を担っています。不足しがちなので意識して摂りたい栄養素の一つです。 【多く含まれる食品】 赤身の肉、レバー、牡蠣、大豆製品 3.「腸内環境」を整えることも重要 近年、「腸」が全身の免疫システムの約7割を担う、最大の免疫器官であることが分かってきました。腸内の善玉菌を増やし、腸内環境を整えることが、免疫力アップに直結します。 発酵食品をプラスする: ヨーグルト、納豆、味噌、チーズなどに含まれる乳酸菌やビフィズス菌は代表的な善玉菌です。 食物繊維やオリゴ糖を一緒に: これらは善玉菌のエサとなり、腸内で善玉菌を増やすのを助けます。野菜、果物、きのこ類、海藻類、豆類、バナナ、玉ねぎなどに多く含まれています。 【まとめ】 子供の免疫力は、日々の食事の積み重ねによって育まれます。まずは、彩りの良い食卓を目指すことから始めてみましょう。にんじんのオレンジ、ほうれん草の緑、パプリカの赤など、カラフルな野菜には免疫力をサポートする栄養素が豊富に含まれています。 バランスの良い食事に加え、「早寝早起き」で十分な睡眠をとり、天気の良い日には外で体を動かすことも大切です。食事・睡眠・運動の3つの柱で、ウイルスに負けない元気な体を作っていきましょう。

VITAS Event

VITASではたくさんのイベントを

全国で実施しています!